Le macrozoobenthos du Bois de Cise

Inventaire du macrozoobenthos sur le platier rocheux intertidal du Bois de Cise (Somme, France) en 1981, 1983 et 2017

L'équipe

De gauche à droite : Enzo Boutin, Michèle Lefranc, Claudine Ducrotoy, Jean-Paul Ducrotoy, Gérard Griffon, Geoffroy Mahieux et Denis Lefranc qui a pris la photo.

Protocole

Le platier rocheux ou plate-forme littorale, ou encore plate-forme d'érosion (ou d'abrasion) du Bois de Cise (Somme, France), est relativement plan, taillé par les vagues et la météorisation subaérienne dans la craie, roche présentant un minimum de résistance à la désagrégation. Des promontoires rocheux et des blocs de craie arrachés à la falaise lui donnent un aspect chaotique alors que des nappes de sédiment sableux s’étendent entre les reliefs les plus marqués. Il s'élève lentement jusqu'au pied de la falaise de craie où s’accumule un cordon de galets de silex à la pente bien marquée.

Trois radiales ont été échantillonnées sur le substrat rocheux (y compris dans les cuvettes) et dans les nappes de sable en 1981, 1983 et 2017.

· Une radiale perpendiculaire au pied de la falaise prend son origine au pied des escaliers d'accès à la mer : radiale B

· Parallèlement, à 100 m, une radiale se situe au nord de la radiale B : radiale A

· Une autre radiale parallèle, distante de 100m, se trouve au sud : radiale C

Des prélèvements sont réalisés sur chacune des radiales tous les 20 m vers le bas de l'eau, à l'exception des points situés sur les galets. 4 quadrats de 1/4 m2 sont placés systématiquement en ligne perpendiculaire à la radiale et séparés d'environ 2,5 m (détails dans DUCROTOY & SIMON, 1984).

Les algues sont identifiées et leur couverture estimée en %.

Les invertébrés sont dénombrés sur place. En cas de doute sur leur détermination, des échantillons sont emmenés au laboratoire et identifiés.

Le même protocole a été appliqué en mai 1981 lors de stage de professeurs de l'enseignement secondaire à la Station d'études en baie de Somme, en mai 1983 par Ducrotoy et Simon pour évaluer l'impact d'un envasement de l'estran et en mai-juin 2017 dans la perspective du suivi d'un rétablissement éventuel des communautés végétales et animales depuis cette dernière perturbation.

Liste des espèces relevées en 1981

SPONGIAIRES

Halichondria panicea

Hymeniacidon sanguinea

CNIDAIRES

Sertularella polysoniae

Sertularia compressa

Hydralmenia falcata

Plumularia setacea

Obelia geniculata

Campanularia verticillata

Hydrozoaire incerta sedis

Nemertsia antenina

Abietinaria abietina

Tealia felina

Sagartia troglodites

Actinia equina

Actinia fragacea

BRYOZOAIRES

Flustra foliacea

Membranipora membranicea

Alcyonidium gelatinosum

ANNELIDES

Lepidonotus squamatus

Lagisca extenuata

Harmothoe sp.

Eulalia veridis

Nephtys humbergii

Perinereis sp.

Polydora ciliata

Lanice conchilega

Pomatoceros triqueter

MOLLUSQUES

Lepidochitona cireneus

Acanthochitona crinitus

Patella vulgata

Gibbula cineraria

Gibbula umbilicalis

Littorina littorea

Littorina saxatilis complex

Crepidula fornicata

Nucella lapilus

Archidoris pseudoargus

Cadlina laevis

Mytilus edulis

Barnea candida

Tapes pullastra

PYCNOGONIDES

Pycnogonum littorale

Phoxichilidium tubulariae

CRUSTACES

Balanus balanoides

Balanus crenatus

Elminius modestus

Chtalamus stellatus

Sphaeroma serratum

Idothoe baltica

Caprella sp.

Hyale nilsoni

incerta sedis

Pisidia longicornis

Porcellana plathycheles

Macropipus puber

Macropipus pusillus

Carcinus maenas

Cancer pagurus

Pilumnus hirtellus

ECHINODERMES

Ophiotrix fragilis

Amphipholis squamata

Asterias rubens

TUNICIERS

Ascidia sp.

L'envasement de 1983

L’étude de l’évolution spatio-temporelle de la biocénose macrozoobenthique de substrat dur, décrite en 1981, a permis de préciser les mécanismes d’action d’une perturbation liée à des aspects sédimentaires. En effet, en 1982, une crème de vase a recouvert les estrans d’une couche de plusieurs millimètres ayant causé un envasement des faciès rocheux. Ces sédiments fins provenaient probablement des travaux de terrassement de la falaise du Pays de Caux lors de la construction de centrales nucléaires, et peut-être aussi, de dragages réalisés lors de l’aménagement du port du Tréport.

Il s’agit d’observations menées en 1983 par DUCROTOY & SIMON (1984).

DUCROTOY J.-P., SIMON S. 1984

Evolution spatio-temporelle d'une biocénose macro-benthique de substrat dur après envasement.

Picardie Ecologie, 2 (1) : 77-86.

L’impact du colmatage par les sédiments fins s’exerce suivant un gradient depuis le bas vers le haut de l’estran rocheux, laissant inaffecté approximativement le 1/3 supérieur du platier.

· 19 espèces présentes en 1981 sont absentes en 1983 dont sept espèces de Mollusques, en particulier le bivalve suspensivore perforant Barnea candida.

· Vers le haut d’estran, peu affecté par le colmatage, on assiste à un accroissement de la richesse spécifique avec l’installation de six espèces présentes en 1981, telles que le décapode Porcellana plathycheles ou l’ophiure Amphipholis squamata.

· Sur la moitié inférieure de l’estran, le ver Polydora ciliata, tolérant à l’envasement, colonise le nouveau substrat à grande échelle avec la même efficacité qu’il colonise la surface des rochers de craie couverts de vase.

· Des espèces pionnières des sédiments meubles, comme l’échinoderme Psammechinus miliaris, s’installent.

· L’ascidie Ascidia sp. pullule.

Comme le mentionne SALEN-PICARD (1983), un déséquilibre dû à l’envasement, non lié à d’autres perturbations (pollution chimique par exemple), peut provoquer une évolution de la biocénose. Lors de l’installation de nouvelles espèces pionnières, le maintien d’espèces tolérantes et aussi de quelques espèces exclusives peut aboutir, localement, à une augmentation de la diversité biologique.

Liste des espèces relevées en 2017

SPONGIAIRES

Halichondria panicea

Perlevis (Hymeniacidon) sanguinea

CNIDAIRES

Campanularia verticillata

Nemertsia antennina

Urticina (Tealia) felina

Sagartia troglodytes

Actinia equina

Actinia fragacea

Anemonia viridis

Actinothoe sphyrodeta

BRYOZOAIRES (en épave)

Flustra foliacea

Membranipora membranacea

Alcyonidium gelatinosum

ANNELIDES

Eulalia viridis

Perinereis sp.

Polydora ciliata

Lanice conchilega

Pomatoceros triqueter

Arenicola marina

Heteromastus fifliformis

sipunculien

MOLLUSQUES

Lepidochitona cireneus

Acanthochitona crinitus

Patella vulgata

Gibbula cineraria= Phorcus cineraria

Gibbula umbilicalis

Littorina littorea

Littorina saxatilis

Crepidula fornicata

Nucella lapilus

Mytilus edulis

Tapes pullastra

Ostrea edulis

Littorina obtusata

CRUSTACES

Balanus balanoides

Balanus crenatus

Elminius modestus= Austrominius modestus

Chtalamus stellatus

Sphaeroma serratum

Idothea baltica

Porcellana plathycheles

Macropipus puber

Macropipus pusillus

Carcinus maenas

Cancer pagurus

Pilumnus hirtellus

Liocarcinus depurator

Pachygraptus marmoratus

Crangon vulgaris

Bathyporeia sp

UROCHORDES

Molgula sp

Evolution spatio-temporelle

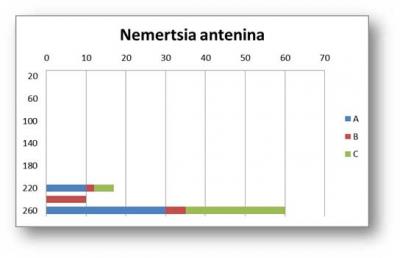

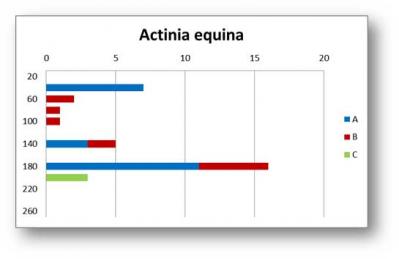

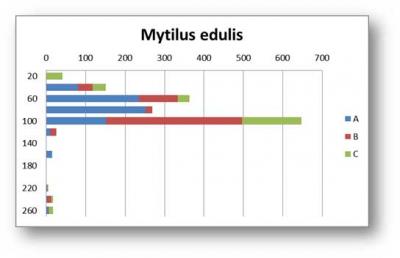

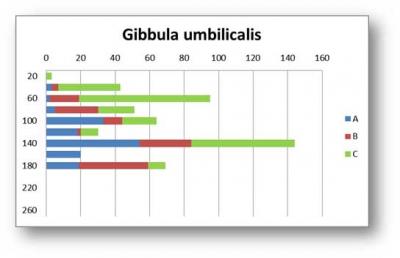

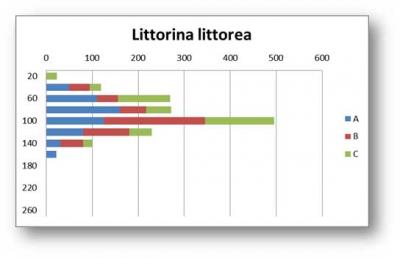

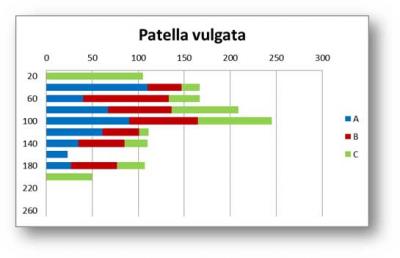

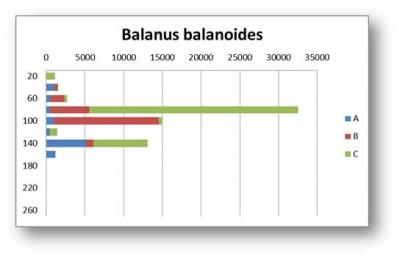

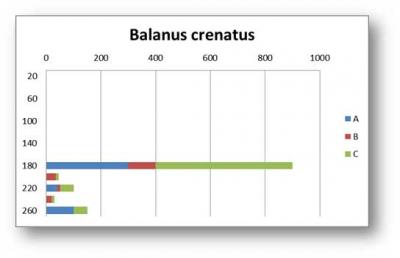

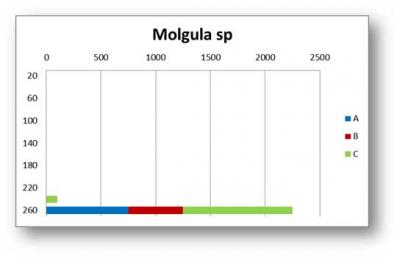

Répartition d'espèces sélectionnées le long des radiales A, B et C en 2017

Abcisses : densités au m2

Ordonnées : ditances en m depuis le haut de la radiale

Comparaison de la situation en 2017 avec 1983

On constate, qu’en 2017, on revient à un éventail d’espèces typiques des estrans rocheux et des sables légèrement envasés. La recolonisation s’est déroulé bien avant cette date mais une biocénose moins stressée s’est maintenue jusqu’alors.

Comparaison entre 1981 et 2017

Le relevé de 2017 comporte un certain nombre d'incertitudes, notamment quant à l’identification de quelques espèces, notamment les balanes. Cependant, on peut penser que la richesse spécifique est proche de celle de 1981, avant le colmatage par les particules fines en provenance des travaux de terrassement réalisés sur la côte du pays de Caux.

On note des espèces nouvellement échantillonnées, alors que certaines ne sont plus retrouvées sur les radiales.

· On ne remarque pas d'évolution pour les SPONGIAIRES qui se maintiennent sur le substrat rocheux du bas d’estran.

· 7 espèces de CNIDAIRES disparaissent de nos relevés :

o Sagartia troglodites

Abietinaria abietina

Sertularella polysoniae

Sertularia compressa

Hydralmenia falcata

Plumularia setacea

Obelia geniculata

o 2 nouvelles espèces sont échantillonnées :

Anemonia viridis

Actinothoe sphyrodeta

· Sagartia troglodytes se maintient dans les niveaux les plus bas

· Les BRYOZOAIRES sont retrouvés en épave, comme en 1981.

· Chez les ANNELIDES, 4 espèces ne sont pas retrouvées :

o Nephtys humbergii

Lepidonotus squamatus

Lagisca extenuata

Harmothoe sp.

Cela peut être du à la méthode d’échantillonnage inadaptée à un bon tamisage des sédiments.

o 3 nouvelles espèces sont échantillonnées :

Arenicola marina

Heteromastus fifliformis

1 sipunculien

· Tous les MOLLUSQUES sont retrouvés à l'exception de Barnea candida

o 2 nouvelles espèces apparaissent :

Ostrea edulis

Littorina obtusata

· 3 espèces de CRUSTACES disparaissent :

Caprella sp.

Hyale nilsonni

Pisidia longicornis

o 4 espèces s'installent :

Liocarcinus depurator

Pachygraptus marmoratus

Crangon vulgaris

Bathyporeia sp

· Les PYCNOGONIDES, les ECHINODERMES sont absents en 2017

· On note le développement spectaculaire du TUNICIER Molgula sp. Qui dépasse 1000 individus au m2 dans l’infratidal, donc visible uniquement lors des très grandes marées.

- L’ascidie Ascidia sp. est remplacée par cette espèce qui prend avantage de l’apport de sédiments.

Conclusions

L’évolution faunistique observée pourrait correspondre à trois phénomènes écologiques synchrones :

- Certaines espèces comme Barnea candida, victimes de l’envasement de 1982-1983, n’ont pas réussi à recoloniser le platier du Bois de Cise. Il est possible que la prochaine méta-population voisine se soit située trop loin.

- Le couvert algal a diminué de façon drastique ne permettant plus aux espèces animales qui les occupent de survivre en quantité suffisante pour être échantillonnées par la méthode choisie. Il s’agirait de cnidaires, de petits crustacés et de pycnogonides plutôt fragiles.

- Un ensablement (probablement des sablons comme en baie de Somme) se produit sur au moins les 2/3 du platier, vers le bas, mais surtout dans les niveaux moyens. Cela pourrait expliquer la disparition de certains polychètes peuplant des milieux propres et, a contrario, l’occupation des grandes étendues de sédiment par des espèces des sédiments meubles, particulièrement envasés comme ceux recherchés par H. filiformis. La même remarque peut s’appliquer aux crustacés, sachant que les deux petits crabes occupent des fonds de cuvette quelque peu envasés. Le relai entre les deux espèces de tuniciers est aussi révélateur du recouvrement sédimentaire sur les deux tiers inférieurs du platier.

Le sable recouvre de grandes étendues du platier sur la radiale B

Le sable recouvre de grandes étendues du platier sur la radiale B

Le platier est raboté sur la radiale C

Le platier est raboté sur la radiale C

On peut expliquer cette évolution en remarquant que l’hydrodynamisme local s’est renforcé, les courants de marée ayant probablement gagné en compétence, conséquence probable de l’accélération de l’élévation du niveau de la mer en liaison avec le réchauffement planétaire.

Les indices en sont :

- Le déclin du couvert algal et la diminution spectaculaire des bancs de moules Mytilus edulis.

- Les sédiments poussés par la marée, comme en baie de Somme.

- La taille impressionnante des galets du haut d’estran, le mouvement intense de ceux-ci ayant probablement joué un rôle dans la force physique du phénomène d’érosion du platier.

- Le recul accéléré de la falaise et la mise en suspension de poussière de craie.

A ces facteurs physiques, il faut ajouter le piétinement par les touristes dont la fréquentation augmente d’année en année. La pêche à pied, qui se pratique toujours, semble, par contre, passée de mode. Il est regrettable que les radiales ait été positionnées dans l’axe même de l’escalier d’accès depuis le parking.

Date de dernière mise à jour : 04/03/2018